|

STRADE DELLA ROMA PAPALE |

|

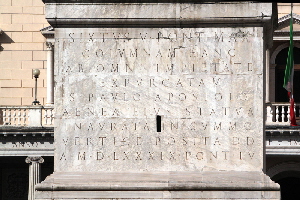

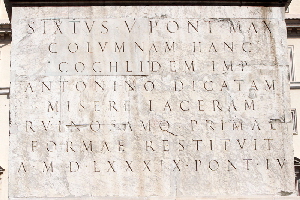

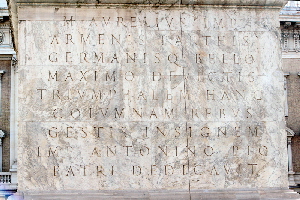

Piazza Colonna (R. III – Colonna) (vi convergono: via dell'Impresa, via della Colonna Antonina, via dei Bergamaschi ed è limitata ad est da via del Corso) Per quella coclearia di Marco Aurelio alla quale Sisto V (1585-90) sovrappose la statua di S.Paolo scrivendo sulla base: “Ora sono trionfale e sacra perché porto il discepolo veramente pio di Cristo, il quale, predicando la croce, trionfò dei Romani e dei Barbari”. ”Mira di Francia i Don Chisciotti alteri E due anni dopo a quei soldati che non erano nelle sue simpatie, regalò i versi: ”La nazione ciarlatana Di fronte al palazzo Chigi, all’angolo col Corso, vi è il palazzo Ferraioli, sull’area dell’antica dimora dei Del Bufalo, dei Cancellieri, architettata alla guelfa, con torre a fianco che dava su una piazzetta, detta perciò dei Cancellieri, ch’era limitata dalla chiesetta di S. Andrea de Columna che si trovava vicino alla colonna coclide di Marco Aurelio. L'altro palazzo, quello dei Chigi[3], fu cominciato a costruire nel 1562 dagli Aldobrandini sull'area risultata dalla demolizione di casupole e botteghe, occupate dai "ferrari della Colonna" che lavoravano i cerchi delle caldaie per il Palazzo Apostolico ed altri dicasteri. Nella costruzione andò pure demolita[4] la chiesetta di San Paolo della Colonna che, distrutta da un'incendio nel 1617, era stata riedificata a cura del cardinale Aldobrandini, ma, dopo poco, i Barnabiti, che l'officiavano, dovettero trasferirsi a S. Biagio dell'Anello[5], perché, nel compimento del palazzo, il tempio dovette essere abbattuto[6]. La colonna di Marco Aurelio fu eretta poco dopo la morte dell’imperatore (180)[9] e si elevava nel mezzo di una corte circolare data da portici (metri 2,92). Alla tutela immediata della colonna era la piccola chiesa di “S. Sant’Andrea de Columna, "que circa eam sita est” e che era soggetta al monastero di S. Silvestro, che incassava l'ingresso pagato dai pellegrini, che desideravano visitare la colonna detta allora Antonina[12]. La chiesetta, che fu confermata possesso del convento suddetto con una bolla di Agapito II nel 955, fu demolita da Sisto V (1585-90) per la sistemazione della piazza, detta allora de' Cancellieri Del Bufalo che vi avevano il loro palazzo. La colonna di Marco Aurelio colla statua dell’imperatore e di sua moglie Faustina, era contornata da superbi portici dei quali i principali erano quelli “Vipsania”[13] e degli Argonauti. Per quanto si presuma che, come il Tempio di Traiano, possa essere stato nei pressi della sua colonna, e quindi o sotto il Palazzo Chigi o sotto quello che fu dei Wedekind, oggi del "tempio" nulla è stato ritrovato neppure il più piccolo avanzo. Quella parte del Campo Marzio, opposta a quella in cui Agrippa aveva eretto le terme, il Pantheon ecc., fu detta Campus Agrippae. Gli scavi per la costruzione della Galleria Colonna, hanno localizzato il portico da lui innalzato ai margini della Flaminia. Alcuni ritengono che anche il "Porticus Europae" (da una pittura o da un gruppo di Europa sul toro) sia da riconoscere nello stesso edificio, mentre altri lo identificano in una parte di quei giardini che, coperta da portici, offriva, fra i "tepida buxeta" e i "laureta", dei viali, ritrovo e diletto.

[1ant] Era tra i numeri 350 e 360 della piazza. [1] ) Il caffé, originario dell’Abissinia e passato in Arabia e in Egitto nel 1500. Fu importato in Italia nel 1605 e nel Brasile solo nel 1727. Ora però in quest’ultimo paese, le piantagioni di caffé coprono una superficie di 2.450.000 ettari che comprendono oltre 3 miliardi di piante di caffé. Da tenere presente che la superficie del Brasile è quasi la merà (47%) di quella di tutta l’America del sud e la sua popolazione forma la più grande nazione latina del mondo (oltre 52 milioni). [2] ) Vedi « via dei Bergamaschi » (Colonna). [3] ) In una casa, che era di fronte al palazzo, vi fu ferito a morte il principe Giuseppe Giustiniani, che vi si era introdotto per sedurre una donna. Sfuggito dalle mani del marito di questa, andò a morire, fuggendo, nell'atrio del palazzo Raggi, attualmente del Credito Marittimo. Fu per questa morte che la discendenza Sforza si disperse nei rami femminili. [4] ) 17 marzo 1659 - "Monsignor Oddi V. Gerente dissacrò la chiesa di S. Paolo in piazza Colonna, per doversi buttare a terra detta chiesa, per breve di Nostro Signore (Alessandro VII) ad effetto di fare più magnifica detta piazza". (Memorie di Don Giuseppe Cervini). [5] ) Oggi San Carlo ai Catinari (Regola). [6] ) 1659, marzo 28 - Roma – "Editto dei maestri delle strade, col quale si bandisce l'appalto del “gettito" di una parte della Chiesa, convento e case dei Barnabiti di S. Paolo in piazza Colonna, e di una parte della casa della marchesa Muti". (Archivio vaticano, armadio IV, Tomo 74, pagina 358). [7] ) Quando da Siena giunse a Roma il primo parente del Pontefice, Pasquino disse: "questa è la croce: seguirà ben presto la processione...". E fu profeta. [8] ) È però da tener presente quel che dice il diario Balena: "31 ottobre 1729 - Questa mattina, per la prima volta, per non ingombrare Piazza Navona, si fece il mercato delle erbe e some d’uva nella piazza Colonna, e perché era anche angusto si distesero sulla Piazza di Montecitorio. Si continuerà finché siano terminate le feste di piazza Navona". E questo dopo ancora 70 anni dall'acquisto Chigi. [9] ) Fu cominciata subito dopo il ritorno dell’imperatore dalle guerre contro i Sarmati e i Marcomanni (173-176) per voto del Senato e del popolo. Fu terminata solo nel 193 e fu creato un “procurator columnae centenariae divorum Marci et Faustinae” che abitava in una casa appositamente costruita presso la colonna stessa. [11]) Questa casa , che appartiene alla congregazione de' sacerdoti della Missione, fondata da S. Vincenzo de' Paoli, fu eretta nel 1642, da Maria di Vignarod , duchessa d'Aiquillon. I sacerdoti per loro istituto, fanno le missioni ne' paesi dello stato pontificio , e danno ai chierici secolari, che devonsi promovere agli ordini sacri, pii esercizj, onde meglio apprendano la perfezione de' costumi , e la liturgia. La chiesa nell' interno della medesima casa , è dedicata alla santissima Trinità. Essa fu riedificata nel 1741, mediante la beneficenza del card. Giacomo Lanfredini, con architettura del superiore della casa medesima, per nome della Torre. Li quadri delle cappelle sono di Mr. Vien, Giuseppe Bottani , Sebastiano Conca, Milani, Monosilio , e Pietro Perotti. Nel giardino annesso alla suddetta casa, nel 1705, fu trovata sotterra la colonna, di che abbiamo già fatta menzione, che M. Aurelio e L. Vero eressero in onore d'Antonino Pio loro padre adottivo, Essa era di granito rosso, ed avea il piedestallo di marmo bianco, ornato di altorilievi rappresentanti decursioni militari, e l'apoteosi di Antonino e Faustina , colla epigrafe : DIVO . ANTONINO . AVGVSTO . PIO La colonna avea palmi 63 di lunghezza e 25 di circonferenza : siccome rimase molto danneggiata da un incendio , è servita per ristaurare gli obelischi, eretti dal pontefice Pio VI. Il piedestallo , che da Benedetto XIV era stato innalzato sulla piazza di Monte Citorio , per ordine di Pio VI; fu, secondo ciò che si è detto , trasportato nel giardino del Vaticano , ove ora si trova (A. Nibby – Itinerario di Roma e delle sue vicinanze – 1838) [11bis] Si trova, ora, ai musei vaticani. [12] ) Da un errore di Sisto V che la scambiò per quella di Antonino Pio. [13] ) In questo portico che, dopo il censimento dell'anno 8 a.C. (descriptio orbis), fu esposta la grande carta cosmografica "totius orbis". [14] ) Una legge dichiarava sacrilego chi, insieme alle immagini dei Lari, non avesse custodita quella del divo Marco. [15] ) Furono poi sostituiti da Claudio (41-54) con altri più robusti. Nel cortile del palazzo del Nazareno (collegio) al n.14, ma specialmente nella via, si vedono gli avanzi delle imponenti arcuazioni dell'acqua Vergine. [16] ) Dov’era via Cacciabove. (Vedi via del Tritone - Trevi) |

|

|

|